【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!?「口座管理法」と「相続時口座照会」とは?

公開日 2025年3月27日 最終更新日 2025年4月3日

目次

-

【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!「口座管理法」とは?

-

はじめに

-

「口座管理法」のメリット

-

「相続時口座照会」で故人の口座をまとめて確認!

-

災害時にも役立つ!

-

知っておくべき注意点

-

個人情報保護について

-

今すぐできること:マイナンバー登録状況の確認

-

「口座管理法」で、相続の不安を軽減!

-

よくある質問(FAQ)

-

相続のお悩み、まずは無料相談で解決しませんか?

【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!「口座管理法」とは?

「もしもの時、家族に面倒な手続きをさせたくない…」

そうお考えのあなたへ。2025年4月1日から始まる「口座管理法」をご存知ですか? この新制度を活用すれば、相続発生時の口座確認がぐっと楽になり、残された方々の負担を減らせる可能性があります。

なお、「口座管理法」は「預貯金口座付番制度等の拡充」として、2025年4月1日から正式に施行されました。

この制度の拡充により、あなたのマイナンバーと金融機関の預貯金口座を紐づけることで、相続時や災害時に付番された口座の所在を迅速に把握できる仕組みが整備されました。

マイナンバーの登録は任意であり、登録しても国や自治体に預貯金残高が伝わることはありませんので安心してください。

この記事では、

- 「口座管理法」って一体何?

- 具体的にどんなメリットがあるの?

- どうすれば利用できるの?

といった疑問を、相続に詳しい専門家が、わかりやすく解説します。

はじめに

以前、当ブログにてNHK山本恵子解説委員の相続手続きの体験談をご紹介いたしました。その中でも、亡くなった方の「残高証明」を取得するだけでも、多くの書類が必要で、平日の昼間に何度も銀行に足を運ばなければならなかったというエピソードが印象的でした。

以前から「もっと簡単に、まとめて口座情報を確認できたら…」という思いを感じていた方は少なくないはずです。今回の「口座管理法」は、まさにそうしたニーズに応えるものであり、大きな期待を寄せています。

「口座管理法」(正式名称:預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律)は、あなたのマイナンバーと預貯金口座を紐付けることで、将来の相続手続きをスムーズにするための制度です。

この制度は、政府発表でも「預貯金口座付番制度等の拡充」として紹介されています。

【ココが重要!】

- あなたの意思でマイナンバーと口座を紐付けます。(勝手に紐付けられることはありません!)

- 紐付けは任意です。

- 2025年4月1日から、複数の金融機関の口座をまとめてマイナンバーに紐付けできるようになります。

「口座管理法」のメリット

「口座管理法」の最大のメリットは、相続発生時に、故人の預貯金口座を効率的に把握できることです。これにより、相続手続きの負担が大幅に軽減されます。

「相続時口座照会」で故人の口座をまとめて確認!

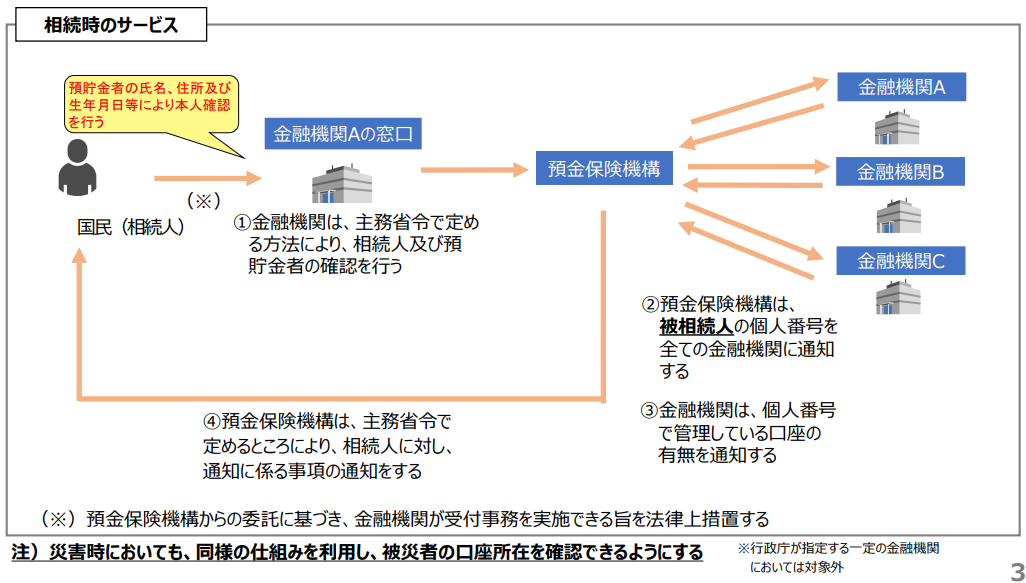

「口座管理法」の最大のポイントは、「相続時口座照会」という仕組みです。

これまでは、故人の口座を調べるには、相続人が各金融機関に個別に問い合わせる必要がありました。しかし、「相続時口座照会」を利用すれば、一つの金融機関で手続きをするだけで、預金保険機構が他の金融機関の口座情報をまとめて照会してくれます。

【相続時口座照会の流れ】

- 相続人が、いずれかの金融機関の窓口で相続時口座照会を申請。

- 預金保険機構が、マイナンバーに紐付けられた口座情報を各金融機関に照会。

- 預金保険機構から、相続人へ結果が郵送で届く。

【わかりやすく言い換えると…】

あなたが複数の銀行に口座を持っているとします。あなたが亡くなった後、相続人の方は、どこか一つの銀行に「相続時口座照会」を申請するだけで、あなたのすべての口座(マイナンバーを紐付けた口座に限る)をまとめて確認できるのです!

災害時にも役立つ!

「口座管理法」は、災害時にも力を発揮します。災害救助法が適用されるような大規模災害時には、普段利用していない銀行でも、マイナンバー登録済みの口座情報を照会できます。万が一の時にも、あなたの財産を守る備えになるのです。

知っておくべき注意点

- 故人が亡くなってから10年以内に照会を申し込む必要があります。

- 「相続時口座照会」1回の申請ごとに、金融機関一律で5,060円(税込)の手数料がかかります。(口座が見つからなくても返金されません)

- マイナンバーを届け出ていない金融機関の口座は照会対象外です。

- 金融機関によっては、口座の取引が一時停止されることがあります。

個人情報保護について

「マイナンバーを紐付けるのは、ちょっと不安…」

そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「口座管理法」で管理されるのは、口座番号などの基本的な情報のみ。基本情報のみが管理される仕組みですが、情報漏洩のリスクがゼロではないことを理解したうえで、メリットと比較し検討してください。

今すぐできること:マイナンバー登録状況の確認

2025年4月1日からは、マイナンバーと金融機関口座の紐付け制度が「預貯金口座付番制度等の拡充」として施行されました。

将来の相続時や大規模災害の際に、速やかに口座を確認できるようになることから、今のうちにマイナンバー登録を済ませておくことが推奨されています。

「口座管理法」を活用するには、まず、あなたのマイナンバーを金融機関に届け出る必要があります。(2025年4月1日開始予定)手続き方法は2通りです。

- A:銀行の窓口で手続きできます。(必要な持ち物は事前にご確認ください)

- B:マイナポータルからも手続き可能です。

ご自身の口座のマイナンバー登録状況を確認し、まだの方は、早めに手続きを済ませておきましょう。

「口座管理法」で、相続の不安を軽減!

「口座管理法」は、あなたの、そして大切なご家族の未来を守る、新しい制度です。

- 相続手続きが楽になる!

- 災害時にも安心!

- 個人情報も守られる!

この機会に、ぜひ「口座管理法」について理解を深め、相続の備えを始めてみませんか?

よくある質問(FAQ)

- Q1. マイナンバーを銀行に教えるのは必須ですか?

A1. いいえ、必須ではありません。「口座管理法」に基づくマイナンバーと銀行口座の紐付けは、あくまでも預貯金者ご本人の意思によるものです。

- Q2. どの銀行で手続きすればいいですか?

A2. 普段お使いの銀行で手続きできます。複数の銀行をご利用の場合は、どこか一つの銀行で手続きすれば、他の銀行の口座もまとめてマイナンバーに紐付けできます。

- Q3. 手数料はかかりますか?

A3. マイナンバーと口座を紐付ける手続き自体には、手数料はかかりません。ただし、相続発生時に「相続時口座照会」を利用する際には、金融機関一律で5,060円(税込)の手数料がかかります。

- Q4. マイナポータルから手続きできるのはいつからですか?

A4. 2025年4月1日から、マイナポータル経由での預貯金口座への付番も可能になる予定です。

- Q5. 登録した口座はどこで確認できますか?

A5. マイナンバーに紐付けられた預貯金口座の情報は、マイナポータル上で確認できるようになります。

- Q6. 相続が発生した際、具体的にどのように故人の口座を調べるのですか?

A6. まず、故人が生前に銀行などにマイナンバーを届け出て口座付番を行っていることが前提となります。その上で、相続人(包括受遺者を含む)が金融機関の窓口で所定の手続きを行うと、預金保険機構を通じて故人名義の預貯金口座の有無を全金融機関に照会してもらえます。照会結果は後日、預金保険機構から申請者(相続人)宛てに郵送で届き、どの金融機関に故人の口座があるか一覧で分かるようになります。このサービスは故人が亡くなってから10年以内に利用可能で、「相続時口座照会」1回の申請につき一律5,060円(税込)の手数料がかかります(申請自体に課され、結果の有無にかかわらず返金されません)。照会の申し込み先は主要な銀行の本店窓口などで受け付けています。なお、故人がマイナンバーを届け出ていなかった金融機関の口座は照会対象外のため、心当たりのある銀行があれば別途個別に問い合わせが必要です。

相続のお悩み、まずは無料相談で解決しませんか?

名古屋相続税無料診断センターでは、相続税申告のサポートに特化したサービスを提供しています。初回60分の相談は無料です。相続税の簡易診断、申告の必要性の有無の確認、手続きに関する質問など、どんなことでもお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家チームが、あなたのお悩みを解決します。

お急ぎの方は 0120-339-719 までご連絡ください。

参考資料

著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)

-

「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。

趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

最新の投稿

- 2025年3月27日コラム【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!?「口座管理法」と「相続時口座照会」とは?

- 2025年3月19日コラム【名古屋市】令和7年4月から「名寄帳(なよせちょう)」交付開始!相続手続きが劇的に変わる!

- 2025年3月17日コラム相続税調査はどう変わる?国税庁のAI活用、その現状と将来展望

- 2025年2月21日コラム相続人がいない場合、財産はどこへ? 特別縁故者や国庫帰属までのまるわかり案内

コラムの最新記事

- 【名古屋市】令和7年4月から「名寄帳(なよせちょう)」交付開始!相続手続きが劇的に変わる!

- 相続税調査はどう変わる?国税庁のAI活用、その現状と将来展望

- 相続人がいない場合、財産はどこへ? 特別縁故者や国庫帰属までのまるわかり案内

- デジタル遺産の整理で始める安心の相続:デジタル終活完全ガイド

- 【令和5年度版】相続税は厳しくなる?愛知県の税務調査と申告の最新動向を徹底解説

- 2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日)まで休業いたします。

- 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?違いを徹底比較

- 相続した土地、国に返還したい…でもちょっと待って!その前に確認!

- あなたの相続、大丈夫? 実は知らないと損をする「相続リテラシー」の落とし穴

- 愛知県民必見!路線価上昇で相続税リスクが高まっている?

- 国庫帰属、本当に最後の手段?あなたの土地に眠る「意外な価値」を見つける方法

- 36.7%が経験する相続の後悔…終活における家族間のコミュニケーションの大切さ

- 一人暮らしの高齢者も安心!名古屋市「あんしんエンディングサポート事業」のご紹介

- 相続についての難解な用語をサクッと解説

- 相続の「かかりつけの税理士」を目指して

- 日本の相続税の特徴と国際比較

- 所有者不明土地問題の解決に向けた改正登記制度の概要と影響

- 相続手続きの複雑さ・大変さを克明に描いたNHKの相続手続き体験談のご紹介

- 実は9割の相続税申告、土地評価に強い税理士に依頼した方が良い理由

- 【負動産】とは何か?その問題と解決策 | 名古屋相続税無料診断センター

- 【相続税の計算】自分で簡単にできる方法を税理士が分かりやすく解説

- 【相続税】専門税理士がむずかしい言葉を分かりやすく説明する件

- 【相続対策】節税だけでない、事前に必要な4つの対策

- 【最重要】相続税がゼロでも相続税申告が必要な件

- 【これで納得】相続税のお尋ねがきたときの対応方法

- 【事実】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の手続き

- 【最重要】相続が起こる前に抑えておきたい相続税の基礎控除

- 【名古屋市千種区:相続相談/配偶者居住権で将来の相続に備える】

- 名古屋市 相続税専門税理士 申告の現場より。タンス預金に注意!!

- 法律を知って得する「家なき子特例」その5

- 法律を知って得する「家なき子特例」その4

- 法律を知って得する「家なき子特例」その3

- 法律を知って得する「家なき子特例」その2

- 法律を知って得する「家なき子特例」その1