相続人がいない場合、財産はどこへ? 特別縁故者や国庫帰属までのまるわかり案内

「もし、自分に相続人がいなかったら、財産はどうなるのだろう…」

近年、日本では少子高齢化が進み、生涯未婚の方やお子さんのいないご夫婦が増えています。それに伴い、ご自身の財産の相続について、不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか?

2023年度には、相続人がいないために国庫に入る遺産が初めて1000億円を超えたというニュースもありました。(参考:日本経済新聞)このニュースをご覧になり、「自分の財産も、最終的には国に取られてしまうの?」と心配になった方もいるかもしれません。

でも、安心してください。相続人がいない場合でも、すぐに財産が国に引き継がれるわけではありません。

この記事では、相続人がいない場合の財産の行方について、順を追ってわかりやすくご説明します。この記事を読めば、相続に関する漠然とした不安が解消され、将来への備えについて考える一助となれば幸いです。

相続人がいない場合の財産の流れ

相続人がいない場合、あなたの財産は以下のような流れで処理されます。

1. 相続財産清算人の選任

相続人がいるかどうかわからない、または相続人が全員相続放棄をした場合、家庭裁判所に申し立てをして、「相続財産清算人」を選任してもらいます。相続財産清算人は、故人に代わって財産の管理や清算手続きを行う人です。

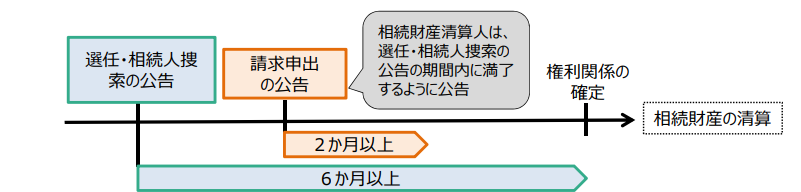

2. 相続人捜索の公告(6か月以上)

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は「相続人を名乗り出る人はいませんか?」という公告を6か月以上行います。この期間中に相続人が現れなければ、正式に「相続人がいない」ことが確定します。

3. 債権者・受遺者捜索の公告(2か月以上)

同時に、相続財産清算人は「被相続人(亡くなった方)にお金を貸していた人(債権者)や、遺言によって財産を受け取るはずだった人(受遺者)はいませんか?」という公告を2か月以上行います。この公告によって、故人の債務や遺贈の有無が明らかになります。

4. 特別縁故者からの財産分与の申し立て

故人と特別に親しい関係にあった人(特別縁故者)は、相続財産の分与を請求できる場合があります。例えば、長年連れ添った内縁の妻や夫、献身的に介護をしていた人などが該当します。

ただし、申し立てができる期間は、「相続人捜索の公告(上記2)」が終わってから3か月以内と決まっています。期間を過ぎてしまうと、申し立てができなくなるので注意が必要です。

5. 財産の現金化(必要に応じて)

相続財産清算人は、不動産や株式などを現金化して、清算手続きを進めることがあります。ただし、財産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

6. 清算手続き

相続財産清算人は、債権者への支払いや、受遺者への遺贈を行います。特別縁故者が認められた場合は、その人への財産分与も行います。この時点で相続財産がなくなれば、 手続きは終了です。

7. 残余財産の国庫帰属

すべての手続きが終わっても財産が残っていれば、最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになります。

【重要】あなたの意思を反映させるために

相続人がいない場合でも、あなたの意思を反映させて財産を承継させる方法があります。

- 遺言書の作成: 遺言書を作成し、財産を誰にどのように残したいかを明確にしておきましょう。

- 生前贈与: 生前に、財産を特定の人に贈与することも可能です。

- 遺贈寄付: 遺言書によって、特定の団体などに財産を寄付することもできます。(遺贈寄付で想いを未来へ繋ぐ | 名古屋相続税無料診断センター)

まとめ|専門家への相談も検討しましょう

相続人がいない場合の財産の行方について解説しました。複雑な手続きに感じるかもしれませんが、早めに準備をしておくことで、あなたの意思を尊重した財産の承継が可能になります。

相続に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場合も少なくありません。ご不安な点やご不明な点があれば、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 特別縁故者とは、具体的にどのような人が該当しますか?

A: 法律上の相続人ではないものの、故人と生計を同じくしていた内縁の配偶者や事実上の養子、長期間療養看護に努めた人などが該当します。家庭裁判所が個別の事情を考慮して判断します。

Q: 相続財産清算人は、どのように選任されますか?

A: 利害関係者(特別縁故者、債権者など)が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が適任者を選任します。

Q: 相続人がいない場合、必ず遺言書を作成しなければなりませんか?

A: いいえ、必ずしも必要ではありません。しかし、ご自身の意思を確実に反映させたい場合は、遺言書の作成をお勧めします。

参考情報

著者情報

- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)

-

「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。

趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

最新の投稿

- 2025年3月27日コラム【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!?「口座管理法」と「相続時口座照会」とは?

- 2025年3月19日コラム【名古屋市】令和7年4月から「名寄帳(なよせちょう)」交付開始!相続手続きが劇的に変わる!

- 2025年3月17日コラム相続税調査はどう変わる?国税庁のAI活用、その現状と将来展望

- 2025年2月21日コラム相続人がいない場合、財産はどこへ? 特別縁故者や国庫帰属までのまるわかり案内

コラムの最新記事

- 【2025年4月開始】相続手続きが楽になる!?「口座管理法」と「相続時口座照会」とは?

- 【名古屋市】令和7年4月から「名寄帳(なよせちょう)」交付開始!相続手続きが劇的に変わる!

- 相続税調査はどう変わる?国税庁のAI活用、その現状と将来展望

- デジタル遺産の整理で始める安心の相続:デジタル終活完全ガイド

- 【令和5年度版】相続税は厳しくなる?愛知県の税務調査と申告の最新動向を徹底解説

- 2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日)まで休業いたします。

- 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?違いを徹底比較

- 相続した土地、国に返還したい…でもちょっと待って!その前に確認!

- あなたの相続、大丈夫? 実は知らないと損をする「相続リテラシー」の落とし穴

- 愛知県民必見!路線価上昇で相続税リスクが高まっている?

- 国庫帰属、本当に最後の手段?あなたの土地に眠る「意外な価値」を見つける方法

- 36.7%が経験する相続の後悔…終活における家族間のコミュニケーションの大切さ

- 一人暮らしの高齢者も安心!名古屋市「あんしんエンディングサポート事業」のご紹介

- 相続についての難解な用語をサクッと解説

- 相続の「かかりつけの税理士」を目指して

- 日本の相続税の特徴と国際比較

- 所有者不明土地問題の解決に向けた改正登記制度の概要と影響

- 相続手続きの複雑さ・大変さを克明に描いたNHKの相続手続き体験談のご紹介

- 実は9割の相続税申告、土地評価に強い税理士に依頼した方が良い理由

- 【負動産】とは何か?その問題と解決策 | 名古屋相続税無料診断センター

- 【相続税の計算】自分で簡単にできる方法を税理士が分かりやすく解説

- 【相続税】専門税理士がむずかしい言葉を分かりやすく説明する件

- 【相続対策】節税だけでない、事前に必要な4つの対策

- 【最重要】相続税がゼロでも相続税申告が必要な件

- 【これで納得】相続税のお尋ねがきたときの対応方法

- 【事実】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の手続き

- 【最重要】相続が起こる前に抑えておきたい相続税の基礎控除

- 【名古屋市千種区:相続相談/配偶者居住権で将来の相続に備える】

- 名古屋市 相続税専門税理士 申告の現場より。タンス預金に注意!!

- 法律を知って得する「家なき子特例」その5

- 法律を知って得する「家なき子特例」その4

- 法律を知って得する「家なき子特例」その3

- 法律を知って得する「家なき子特例」その2

- 法律を知って得する「家なき子特例」その1